2026年1月施行 下請法改正のポイント ~経理部門がとるべき対応は?

2025年10月13日

質問

映像コンテンツなどの作成を手がける「ミロク・ソリューション」は、下請法の改正(2026年1月施行)に伴い、委託事業者に該当する場合があることがわかりました。経理部門がとるべき対応として、最も適切なものは次のうちどれでしょうか?

パターン1

委託先への支払期日について、月末締め・翌々月25日払いに統一する。

パターン2

委託先への代金決済手段を点検し、必要に応じ変更する。

パターン3

資金繰り表について月次の作成から四半期ごとの作成に変更する。

この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|

|

下請法の改正にもスムーズに対応

映像コンテンツや各種デザインの作成を行う「ミロク・ソリューション」。作業の一部については他の企業に委託しています。

社長

どの委託先とも関係は良好のようだね

はい。下請法の改正にもしっかり対応していますよ

経理部長

下請法の改正に円滑に対応する「ミロク・ソリューション」ですが、半年前には法改正に当惑していました。

半年前 ~下請法の改正……当社も対象に!

半年前のある日、ミロク・ソリューションの社長と経理部長は、自社に届いたリーフレットに目を通し、困惑の表情を浮かべていました。

社長

『下請法【※1】』が改正されるようだね

【※1】下請代金支払遅延等防止法

法律名も変わるんですね。改正後は『製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律』になるんですか。通称は『中小受託取引適正化法(取適法/とりてきほう)【※2】』ですね

経理部長

【※2】周知のために用いられる通称です。

下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、下請取引の公正化や下請事業者の利益保護などを目的とする法律です。

昨今の著しい物価上昇やコスト増を背景に、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁や取引条件の透明性向上を図るため、下請法が改正されました。改正法は2026年1月1日に施行されます。

改正に伴い、法律名は上記のとおり変更され、適用対象の拡大と規制内容の追加が行われます。

社長

『下請』という表現は、委託者と受託者が対等な関係ではない印象を与えるから、用語も見直されたんだね

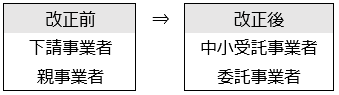

改正に伴い、法律内の用語は次のように見直されます。

取適法(旧・下請法)の適用対象

社長

これまで当社は下請法の適用対象ではなかったが……。どうやら、新たに適用対象となりそうだ

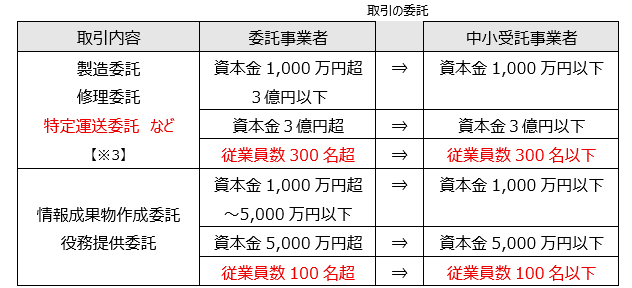

改正前の下請法では、親事業者の資本金の額を基準に適用対象が判断されていましたが、改正後の取適法では「資本金基準」に加えて「従業員基準」も導入されます。これにより、従来は適用対象外だった企業でも、改正後は対象になる可能性があります。改正後の適用対象は次のとおりです。

【取適法の適用対象 (赤字は改正による追加箇所)】

次のいずれかに該当する場合

【※3】情報成果物作成委託、役務提供委託のうち、政令で定めるものも含む

社長

当社は情報成果物の作成を他社に委託しているね。当社の資本金は1,000万円以下だが、従業員数は100人を超えている

そうなると、委託先の従業員数次第では、当社は委託事業者に該当しますね。委託先の従業員数をチェックしなくては

経理部長

取適法(旧・下請法)の委託事業者に該当する場合に求められる対応

社長

当社も取適法への対応を進める必要があるな

リーフレットによれば、委託事業者が価格に関する協議を拒否したり、一方的に価格を決定したりすることは認められないようです

経理部長

社長

担当部署にその旨を周知しよう。経理部も対応を頼むよ!

質問

映像コンテンツなどの作成を手がける「ミロク・ソリューション」は、下請法の改正(2026年1月施行)に伴い、委託事業者に該当する場合があることがわかりました。経理部門がとるべき対応として、最も適切なものは次のうちどれでしょうか?

▼あなたの思うパターンをクリック▼

パターン1

委託先への支払期日について、月末締め・翌々月25日払いに統一する。

パターン2

委託先への代金決済手段を点検し、必要に応じ変更する。

パターン3

資金繰り表について月次の作成から四半期ごとの作成に変更する。

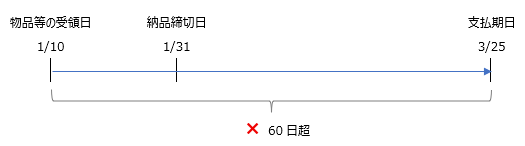

支払期日を統一すれば、事務処理の手間は減らせます。しかし、取適法(旧・下請法)の委託事業者は、物品等を受領した日から60日以内で支払期日を定める必要があります。月末を納品締切日とし翌々月の25日に支払う場合、実際の納品日から支払日までの期間は60日超となる可能性があります。

取適法(旧・下請法)の適用対象となる取引については手形の交付による代金支払が禁止されます。また、電子記録債権(でんさい)やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものは禁止されます。そのため、代金決済手段を点検し、必要に応じて変更することが求められます。

資料の作成や更新は適度な頻度で行うべきです。ただし、取適法(旧・下請法)の委託事業者に該当する場合、従来以上に正確な資金管理が必要です。手元資金の不足や資金ショートを防ぐには、資金繰り表の更新頻度をあげて精度を高めることが有効と考えられます。

取適法(旧・下請法)への対応にあたり経理部門が取り組むべき課題は?

どんな具体策をとるべきかわからないな。思いついたことから手あたり次第に着手するか……

経理部長

……失礼します。明日の会議のアジェンダをお二人にお持ちしました

スタッフ

ありがとう。事前にアジェンダを用意するようにしたんだね

経理部長

社長

私が頼んだんだ。その場の思いつきで議論すると、時間がかかるだろう。議論すべき課題を事前に明確にしてから、具体的に話すことが大切だと思ってね

取適法への対応も同じですね。まず、経理部として取り組むべき課題を明確にしてから具体策を練りましょう

経理部長

取適法(旧・下請法)が適用となる取引では、委託事業者に4つの義務と11の禁止事項が定められています。詳細は公正取引委員会のウェブサイトで確認できます。

経理部門が特に取り組むべき課題は、支払に関する義務と禁止事項です。

<支払期日を定める義務>

委託事業者は、発注した物品等を受領した日から起算して、60日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めなくてはなりません。検査や検収の有無にかかわらず、この期間を超えてはならない点に注意が必要です。

<支払遅延の禁止>

支払期日までに代金を支払わないことは禁止されています。検査や検収に時間を要する場合でも、受領後60日以内に支払わなければ支払遅延となります。

また、改正に伴い、手形の交付によって代金を支払うことは禁止されました。電子記録債権(でんさい)やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものは禁止されます。

この課題に取り組むための具体策を考えましょう

経理部長

⑴支払期日までの日数把握と60日を超えない期日設定

取適法の適用対象取引では、物品等の受領日(納品日)から支払期日までの日数が60日を超えないか把握することが重要です。

たとえば、月末を納品締切日とし、その翌々月の25日に支払う契約の場合、実際の受領日から支払期日までの期間が60日を超える可能性があります(下図参照)。こうした期日設定がされていないか、必ず確認しましょう。

⇒物品等の受領日が月内のいつであっても、受領日から支払期日までの期間が60日以内となるように設定する必要がある(例:月末締め・翌月末払)。

担当部署と一緒に、受領日から支払期日までの期間を確認します。場合によっては、支払期日を早める必要がありますね

経理部長

⑵決済手段の点検

改正に伴い、取適法の適用対象取引では、手形の交付による代金支払が禁止されます。また、電子記録債権(でんさい)やファクタリングについても、支払期日までに代金に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものは禁止されるため、注意が必要です。

社長

決済にでんさいを利用している取引先があるね

はい。適用対象の取引に関して、決済手段を早急に点検しましょう

経理部長

⑶より正確な資金管理

取適法の適用対象となる場合、資金繰りを理由に短期間の支払猶予を行うことは難しくなります。支払期日を見直すと、これまでよりもキャッシュアウトのタイミングが前倒しになる可能性もあります。これらを見落とせば、手元資金の不足や資金ショートにつながりかねません。したがって、より正確な資金管理が求められます。

実務的には、資金繰り表の更新頻度をあげて精度を高めることや、請求書ベースの支払予定と資金繰り表を必ず突合することが有効と考えられます。

資金繰り表は月次で作成していますが、週次で作成することにしましょう

経理部長

社長

資金不足に備えて、当座借越や短期借入枠などの資金調達手段を確保する必要もありそうだね。それも検討を頼むよ

複数の部署と連携した対応

取適法への対応では、経理部門だけでなく、購買や業務委託を担当する部門、法務部門といった他部署との連携が欠かせません。部門を横断して情報を共有するとともに、各部門が担当する具体策をチェックリスト化して取り組むのも一案です。

「下請法の改正」

下請法が改正され、適用対象の拡大や規制内容の追加が図られます(改正後の法律の通称は取適法となります)。当社が委託事業者に該当する場合、支払期日を60日以内に設定することや決済手段の点検といった対応が求められます。

経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。

最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。

皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています

Tweets by mjs_zeikei