なぜ貸借対照表の左と右は同額になるんだ?(応用編)~売上や費用が発生しても一致!?

2025年10月23日

質問

会社設立後、損益取引が発生していない段階で貸借対照表の左と右の合計額が一致することは説明を受けて納得した社長ですが、「商品が売れたら、もはや貸借対照表の左と右の合計額は一致しなくなるはずだ!」と言っています。さて、あなたなら、次のうちどのような回答をしますか?

パターン1

売上や費用が発生したら、左右の合計は必ずズレます。

パターン2

売上や費用が発生しても、左と右の合計金額は必ず一致します。

パターン3

利益ゼロで商品が売れた場合だけ、左と右の合計金額は一致します。

この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|

|

売上や費用が発生し始めても、貸借対照表をすらすら読める社長

「みろく商事」は、地元ではそこそこの規模の中堅企業です。今のA社長が先代の社長を継いで数年が経ちます。

今でこそ、貸借対照表をすらすら読めるA社長ですが、3年ほど前は貸借対照表の仕組みが全く分かっていなかったのです。

売上や費用が発生したら、貸借対照表の左と右の合計額が一致するはずはない!?

3年前のこと。A社長が先代の社長が体調を崩したことをきっかけに、みろく商事の社長に就任したばかりの頃、「貸借対照表の左と右の合計額が一致するなんて奇跡だ!」と言った社長に、設立する新会社を例に経理部長がその仕組みを説明してくれました。

その説明に納得したA社長ですが、ふと思いました。

A社長

この前の新会社、会社を設立し、借入をして、商品を買っただけなら、貸借対照表の左と右の合計額が一致するのは分かった。でも、その商品が売れて利益が出たら、もはや貸借対照表の左と右の合計額は一致しなくなるはずだ!

……

経理部長

A社長

それなのに貸借対照表の左と右がまた一致してる! 売上や費用が発生したら、貸借対照表の左と右の合計額が一致するはずはないよな?

質問

会社設立後、損益取引が発生していない段階で貸借対照表の左と右の合計額が一致することは説明を受けて納得した社長ですが、「商品が売れたら、もはや貸借対照表の左と右の合計額は一致しなくなるはずだ!」と言っています。さて、あなたなら、次のうちどのような回答をしますか?

▼あなたの思うパターンをクリック▼

パターン1

売上や費用が発生したら、左右の合計は必ずズレます。

パターン2

売上や費用が発生しても、左と右の合計金額は必ず一致します。

パターン3

利益ゼロで商品が売れた場合だけ、左と右の合計金額は一致します。

売上や費用が発生したら、貸借対照表の左と右の合計金額は必ずずれるように思えますが、実は必ず一致するのです。それはなぜでしょうか。

実は、売上や費用が発生しても、貸借対照表の左と右は必ず一致するのです。その理由はなぜでしょうか……

確かに、利益ゼロで商品が売れた場合は、売上と費用が同額で、貸借対照表の左と右の合計金額が一致するのはおかしくないように思えます。しかし、実は売上と費用が同額でなくても必ず一致するのです。それはなぜでしょうか。

会社設立後、売上・費用が発生し始めて気づいた! やはり貸借対照表の左と右は同額!?

A社長が、「売上や費用が発生したら、貸借対照表の左と右の合計額が一致するはずはない!」と言ったとき、経理部長は困ってしまいました。

いや~。売上や費用が発生しても貸借対照表の左と右は必ず一致するんだが、それをどうやって説明したらいいんだろう……

経理部長

社長、実は売上が出ても、費用が発生しても、貸借対照表の左右は必ず一致するんです。

経理部長

A社長

えっ? 売上が出たら利益が出るんだろ? それって貸借のバランスが崩れるんじゃないの?

では、また新会社の例の続きでご説明しましょう

経理部長

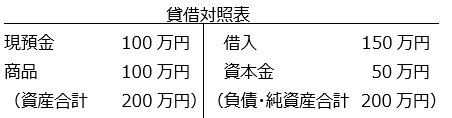

■会社の設立後、借入をして商品購入したところまでの貸借対照表(入門編の振り返り)

・来月設立の新会社は、当社から50万円を出資し、銀行から150万円を借入れ、合計200万円を元手とします。

・その200万円から100万円を支払って、商品を購入し在庫とします。

<この時点での貸借対照表>

売上や費用が発生しても貸借対照表の左と右は同額になるカラクリ

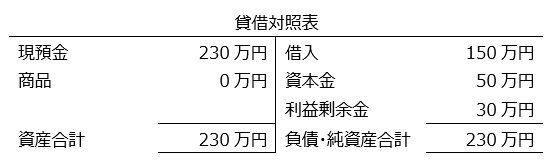

新会社が100万円で購入した商品を130万円で売り、代金はすぐに現金で回収したとしましょう。このとき資産はどうなっていますか?

経理部長

A社長

商品が100万円減って、現金が130万円増えたんだよね

そのとおりです

経理部長

A社長

だったら貸借対照表の左だけ30万円増えて、右とはズレてしまうじゃないか!

実はそうではないんです。この取引だけだとして、商品を売った後の貸借対照表を作成するとこんな感じになります

経理部長

<商品を売った後に貸借対照表を作成した場合>

A社長

あっ、左と右の合計額が一致してる! でも、利益ってどこに行ったの?

100万円の商品を130万円で売って30万円の利益が出た場合、貸借対照表の右も30万円増えているんです

経理部長

A社長

どういうことだい?

貸借対照表の右に“利益剰余金”というものがあって、利益が30万円出た場合、貸借対照表を作ると、その分だけ利益剰余金が増えるんです。利益剰余金は資本金と同じように“純資産”の1項目です。つまり、利益が出て会社(株主)の持ち分が増えた分だけ、純資産が増え、左右は常に一致するんです

経理部長

A社長

なるほど! 利益が出ても、ちゃんと左右がバランスするんだな! でも、会社を運営していくと、利益が出るだけではなくて費用も発生するよね? 君たちの給料もそうだし、家賃もかかる

では、給料20万円を振込払いしたとしましょう。貸借対照表の左の現預金が20万円減りますね。では右はどうなるでしょう?

経理部長

A社長

もしかしてさっきと同じように、利益剰余金になるということかい?

そうなんです。ただし費用なので売上とは反対に利益剰余金が20万円減ることになります

経理部長

A社長

そういうことか! 売上や費用が発生しても、左と右の合計金額は必ず一致するってわけか!

はい!

経理部長

(注)

売上や費用が発生した瞬間に貸借対照表の「利益剰余金」がすぐ動くわけではありません。

まず、売上や費用は“損益計算書”という別の表でまとめて計算されます。そして、決算のとき(年度の終わりや月の終わりなど)に、その利益の分だけ貸借対照表の右側の「利益剰余金」が増えます(損失の場合は、利益剰余金が減ります)。だから、売上や費用があっても、最終的に左と右は必ず同じになるのです。

「貸借対照表の左と右~売上や費用が発生している場合」

売上や費用などの損益取引が発生しても、それらは最終的に「利益剰余金」として純資産に反映されます。つまり、利益が出た分だけ資産が増える(あるいは負債が減る)とともに利益剰余金が増え、費用が発生すればその分だけ資産が減る(あるいは負債が増える)とともに利益剰余金は減ります。そのため、売上や費用が発生しても、左と右の合計金額は常に一致するのです。

お知らせ

次号(2025年11月3日号)は11月4日掲載となりますので、引き続きご愛顧くださいますようお願い申し上げます。

経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。

最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。

皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています

Tweets by mjs_zeikei