紙の手形の廃止が迫る。手形の電子化(電子記録債権・債務取引の導入)で何が変わる?

2025年5月3日

※本記事は2025年10月21日に内容の一部を更新しました。

質問

「約束手形・小切手の利用廃止」という政府の方針を受けて、産業界・金融界が連携して2026年度末までの手形の利用廃止に向けた取組みを行っています。これを知った上司から、手形の電子化(電子記録債権・債務取引の導入)で自社の業務にどのような影響があるか報告するようにと言われました。手形の電子化の影響として最も合致するのは次のうちどれでしょうか?

パターン1

期日が来るまで債権を現金化できなくなる。

パターン2

債権を電子化すると分割できなくなる。

パターン3

手数料はかかるものの、債権の回収手続きの事務負担を軽減できる。

この質問をイメージして以下のストーリーをお読みください。

|

|

電子記録債権・債務取引の導入を実行!

「ミロク電工」は、商品取引で、長い間、紙の手形を使用してきましたが、2026年度末までで紙の手形が全面廃止されることが予定されており、電子記録債権・債務取引の導入による影響などを検討し始めました。

1年前 ~電子記録債権・債務取引の導入でどのような影響がある?

今から1年前に、紙の手形の利用廃止に向けた取組みが進んでいるとの話を耳にしたミロク電工の担当者のXさんは、上司に相談してみました。

Xさん

紙の手形の利用廃止に向けた取組みが進んでいるとの話を耳にしました。我が社でも電子記録債権・債務取引の導入を検討する必要があると思います

お、ペーパーレス化と呼ばれるものだね。ところで、電子化を進めると我が社の業務でどのような変化があるのだろうか?

上司

Xさん

そうですね……

上司から、後日、電子記録債権・債務取引の導入で自社の業務にどのような影響があるか改めて報告するようにと言われました。

質問

「約束手形・小切手の利用廃止」という政府の方針を受けて、産業界・金融界が連携して2026年度末までの手形の利用廃止に向けた取組みを行っています。これを知った上司から、手形の電子化(電子記録債権・債務取引の導入)で自社の業務にどのような影響があるか報告するようにと言われました。手形の電子化の影響として最も合致するのは次のうちどれでしょうか?

▼あなたの思うパターンをクリック▼

パターン1

期日がくるまで債権を現金化できなくなる。

パターン2

債権を電子化すると分割できなくなる。

パターン3

手数料はかかるものの、債権の回収手続きの事務負担を軽減できる。

電子記録債権では、支払期日前に譲渡することで現金化が可能です。

手形の場合は発行後は分割できませんが、電子記録債権では、必要に応じて債権を分割することが可能です。

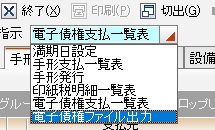

Xさんはパターン3のように回答しました。例えば、電子記録債権では、期日になると口座に支払額が自動入金され、金融機関への取立依頼が不要になります。

電子決済サービスに詳しい友人から助言をもらったXさん

ある会合の後、Xさんは、電子決済サービスに詳しい友人に話を聞いてみました。

Xさん

今、うちの会社で手形の電子化を検討しているんだ。たしか、君の会社でも導入していたよね?

うん、導入してから数年経っているね

友人

Xさん

導入してみて、業務に何か変化はあった?

そうだな。債権者側、つまり手形を受け取る側の話と、債務者側、つまり手形で支払う側の話とがあるけど、債権者側の話だと、電子化後は、債権の分割や譲渡もしやすくなったね。また、債権の回収手続きの事務負担も減った。それから、債務者側の話だと、収入印紙が不要になったりしてコスト削減ができた

友人

Xさん

やっぱり、メリットがあるんだね

そうさ。この他にもあるよ。例えば……

友人

【図表】電子記録債権・債務取引の導入による債権者と債務者のメリット

| 債権者のメリット | 債務者のメリット |

|---|---|

|

■紛失や盗難によるリスクの低減: |

■手形の発行や支払いに関する事務負担の軽減: |

|

■必要な分の債権の分割や譲渡が可能: 電子記録債権は、必要に応じて簡単に分割や譲渡ができます。これにより、資金の流動性が高まり、柔軟な資金運用が可能になります。 |

■印紙税が不要: 電子記録債権は紙の手形と異なり、印紙税がかかりません。これにより、コスト削減が可能です。 |

|

■自動入金のため取立手続きが不要: 電子記録債権は自動的に入金されるため、手形の取立手続きが不要です。これにより、手間が省け、迅速に資金を回収できます。 |

■手形の郵送コストの削減: 電子取引により、手形を郵送する必要がなくなります。これにより、郵送にかかる費用や時間を節約できます。 |

上記のメリットがあるけど、電子記録債権を利用するには事前の申し込みが必要だし、手数料もかかる。それに、取引先も電子記録債権を利用する必要があるから、すべての取引先が対応してくれるとは限らないから注意が必要だね。あと、電子記録債権・債務取引の導入では、会計システムや決済システムのプログラムの変更など追加の対応が必要になることもあるよ

友人

自社で電子記録債権・債務取引の導入へ

こうした電子記録債権・債務取引の導入の影響をXさんが上司に報告したところ、ミロク電工でも、まずはある得意先への販売取引について電子記録債権の導入を行うことになりました。導入当初は、もともと使われていた会計システムとの調整のために苦労したのですが、次第に事務手続きの負担や管理上のリスクを軽減できるようになりました。その後、ミロク電工では、他の得意先との取引や、ミロク電工が支払側となる取引でも電子記録債権・債務取引を導入していったのです。

「電子記録債権・債務」

近年、手形等の債権・債務を電子化することによる電子記録債権・債務取引が企業で導入されています。電子記録債権・債務取引を導入することで,債権者・債務者双方にいろいろなメリットが見込まれます(上記「【図表】電子記録債権・債務取引の導入による債権者と債務者のメリット」を参照)。なお,ミロク電工の例で見たように,電子記録債権・債務取引の導入では、自社で使用する会計システムや支払い手続き等の変更をどの程度行わなければならないかにも注意が必要です。

また、以下の資料などもご参照ください。

「2026年の手形の利用廃止、小切手の全面電子化へ(周知チラシ)」

経営センスチェックの記事の中から、資金繰りの改善、好業績を錯覚しないためのポイントなど、テーマにそっておススメの記事を抜粋した特別版冊子を掲載しています。

最新版では、「値上げ前に考えたいコスト削減方法」について取り上げています。世界的な原油や原材料の価格高騰により、値上げが多い一方、競争戦略的に値上げをしない、または値下げに踏み切る企業もありました。

皆さまがコスト削減するにあたり、ぜひ参考にご覧ください!

X(旧Twitter)で最新情報をお届けしています

Tweets by mjs_zeikei